障がい者雇用を支えるサポート体制

本部・劇場・支援事業所の三者が連携して実現する、

継続的な障がい者雇用の仕組み

障がい者雇用に真剣に取り組み、個々人の特性と誠実に向き合うことで、働く人と企業双方が成長できる――。

TOHOシネマズは各支援事業所と連携しながら、障がい者の採用前から定着、さらには職業人としての成長へとつながる支援に力を入れています。本記事では、現場における取り組み事例や工夫、さまざまな体験談を交えながら、障がい者雇用を通じて広がる新たな可能性についてご紹介します。

TOHOシネマズは各支援事業所と連携しながら、障がい者の採用前から定着、さらには職業人としての成長へとつながる支援に力を入れています。本記事では、現場における取り組み事例や工夫、さまざまな体験談を交えながら、障がい者雇用を通じて広がる新たな可能性についてご紹介します。

TOHOシネマズ

おいらせ下田

おいらせ下田

堀越支配人

就労移行支援事業所

LITALICOワークス松戸

LITALICOワークス松戸

サービス管理責任者 徳山さん

1. 雇用までの流れ支援を活用して準備を整え、面談と実習を経て採用が決まる

Q.まずは、障がいのある方々が就職するまでの流れについて教えてください。

私たち就労移行支援事業所の役割は、利用者本人が希望の就職先で働けるよう支援することです。一般的には、まず準備段階として生活リズムを整えることや特性の自己理解から始め、仕事に必要なコミュニケーション方法や本人に合ったスキルを身に付けていただきます。自己理解が深まり、体力もついてきたところで、受け入れ企業の店舗やオフィスで体験実習に入ります。

体験実習でどの程度のことができるか分かってきたら、いよいよ実際の就職活動です。就労移行では紹介事業は行っておらず、あくまでご本人が希望する仕事に応募するのが前提ですが、それがどのような仕事かを踏まえ、ご本人の強みが活かせるかを考えて、気づきを促すようなアドバイスをすることはあります。

TOHOシネマズ様のお仕事ですと、業務内容は接客だけでなく清掃もあることや、館内を動き回る体力が必要であること、お客様をはじめ不特定多数の人とのやり取りがあることなどが、重要な確認ポイントになります。

TOHOシネマズの場合、障がい者雇用の応募や実習の問い合わせは、すべて本部で集約して受け付けていますので、私たち劇場社員にとっては、基本的に本部から相談を受けて、面接や実習前の見学をセッティングするのが最初のアクションになります。

選考プロセスは企業ごとに異なり、TOHOシネマズ様の場合は二回の実習を経て、勤務が可能かどうか見極めていただきます。いずれもスタッフの方が実際に行う業務を体験するのですが、一回目は比較的余裕のある平日などに指導役のスタッフの方についていただき、二回目は忙しい週末などにほぼ一人で取り組んでいただくという違いがあります。こうして、職場と実習生ご本人の双方が「やっていけそうだ」と判断すれば入社へとつながっていきます。

近年は障がい者を対象とした求人数も増加しており、多くの当事者を雇用される企業も増えてきていますが、TOHOシネマズ様はミスマッチが起こらないように実習や面談でしっかり事前確認をしていただいていると感じています。

実は私がTOHOシネマズ岐阜の副支配人として当事者の方を採用したときには、一回目の実習でかなりしっかり仕事ができていたため、実習後に面談をしてそのまま採用を決めました。とくに印象的だったのは本人の意欲の高さ。積極的になれるのは、業務がご本人に合っていて負担にならないということですし、それだけのやる気があれば、経験を積むことで必ず成長できると考えたのです。

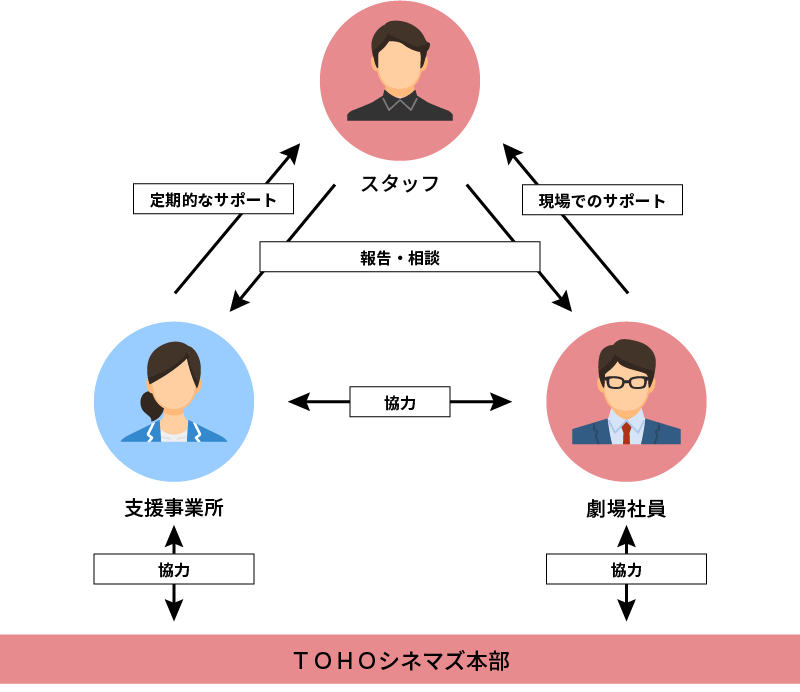

障がい者スタッフを支えるサポート体制

障がい者スタッフの就労は、本部、劇場、支援事業所の三者の連携によって支えられています。劇場社員は、ご本人と定期的な面談を行い、支援事業所とも連携して、継続的な就労をサポートしています。

2. 働き始めてから一人ひとりの特性に合わせた方法を考え、劇場全体で共有する

Q.TOHOシネマズで障がいのある方々の入社にあたり、とくに意識していることはありますか?

まず、その人個人の特性をよく理解することがポイントです。たとえば岐阜で採用したスタッフは「不安を感じやすい」という特性がありました。いろいろなことをネガティブに受け取ってしまうところがあったため、面談はもちろん普段の雑談の中でも、どのようなときに何を感じたかを聞くようにしていました。そのうえで、普段ならほとんど気にはならないのですが、他のスタッフからの無線機による指示の口調がほんの少し気になったときには、ご本人に「さっきの無線の指示はどんな感じに聞こえましたか?」「あれはフォローしてくれただけなので、気にしなくて大丈夫ですよ」と声をかけるなどしていました。私自身にも性格的にネガティブに考えがちなところはありますし、自分自身とはもちろん違う感じ方だとは思うのですが、どういうタイミングでフォローすれば不安を解消できるか?といったことを想像して、その気づきをもとに対応していきました。

もちろん障がい特性や性格は人により異なるため、対応のしかたは個々に違ってきます。現在の劇場で働いているスタッフの場合は、一見するとこちらの話をしっかり聴いているように見えますが、実は指示内容を理解しきれていないことがあるため、早口にならないようゆっくりと話すことを心がけています。また、現在は支配人・副支配人を対象とした社内勉強会が随時実施されていますが、これまでTOHOシネマズで障がい者雇用に関する座学研修を受ける機会は少なく、新人マネージャー研修の中で講義を受ける程度だったと記憶しています。そのような中でも、私たちがここまで対応できているのは、本部が個人との対話を通じて特性の理解に努めて欲しいという考えのもと、面接や実習の案件ごとに伴走してくれていることと、その時々でご本人と関わっている支援者様の協力が得られているからだと思います。

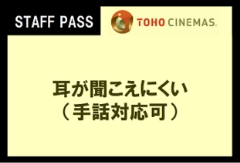

障がい認知用スタッフパス

希望者のみ着用可能な名札形式のツール。自身の状態や理解を得たい事項について記載できるようになっている。

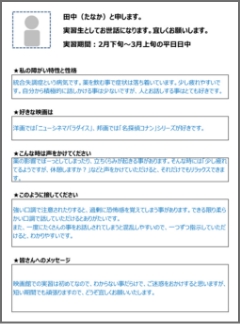

また、当事者スタッフの中でも、障がい特性や配慮希望事項について開示を希望する人と希望しない人がいます。岐阜のスタッフの場合は、開示希望がありましたので、特性や好きな映画作品など記した自己紹介シートをスタッフルームに掲示して、従業員全員で共有していました。岐阜ではそれまでにも障がい者雇用の実績があったため、アルバイトスタッフを含めた全員が自然に受け止めていたと思います。

特性を周知できる体制を整えていただいているのは非常にありがたいことです。障がいを開示して働く人は、何かしらの配慮を受けたいと思っているわけですから、知っていてもらえることで安心して働けます。「無線機の指示だけだと混乱してしまうので、指差しなどの身振りがほしい」、「こまめに休憩時間を取る必要がある」などといった要望も、事前に共有されていれば本人からも相談しやすくなります。

実は、職場によっては、特性を理解してくれている人が同じ部署にいる間はよかったが、人事異動でその方が離れてしまって以降、働きづらくなるという事例もよくあります。TOHOシネマズ様のように広く情報が共有されていると、配置換えがあっても周囲の方の理解度が急に下がってしまうという事態は避けられます。

掲示用自己紹介カード

実習参加前にスタッフルームに掲示するための自己紹介カード。自身の障がい特性やどのような時に声をかけて欲しいかなどを事前周知できる。

私が岐阜から異動する際には、スタッフの月次面談に合わせる形で、後任となる副支配人を交えて三者面談を行いました。社員同士の引継ぎ期間は短いため、必ずしも日程を合わせられるわけではありませんが、スタッフの特性を考えると、新旧副支配人とご本人とで面談するのは必要だと感じました。個人的には可能な限り、このような形で引継ぎを行う方がよいと思っています。

3. 職場定着のために定期的な面談で、目標設定と振り返りを行う

Q.スタッフの定着に向けて工夫していることはありますか?

障がいのあるスタッフが劇場で働くメリットの一つは、単純作業から始められるため、業務習得における一歩目のハードルが低いことだと思います。そこから細かい段階を踏んで、より高度な業務を個人のペースで習得できる環境のため、無理なくステップアップできます。新規採用となった当事者の多くは、利用していた就労移行支援事業所のサービスとして、月に一度、支援者様同席での定期面談を設定できるのですが、その月次面談を活用して、毎回「来月までにこれをできるようになる」という目標を決めることにしました。たとえば、清掃ができるようになったら、次は「清掃の準備ができるようになる」といった具合です。清掃の準備のためには、スケジュールの把握などの知識やスキルが必要となりますので、目標を設定して実際に取り組むことにより、関連する業務知識も増えていきます。

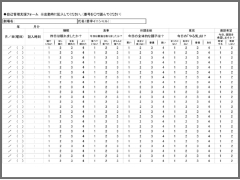

自己管理支援フォーム

良いコンディションで仕事に向き合えるよう生活面やメンタルを整えるための自己管理支援フォーム。好不調の波を可視化でき、定期的な面談の場でも活用している。

また、ご本人と先輩スタッフとのコミュニケーションを促進させる目的で、あえて先輩に聞いて教えてもらわないと達成できない目標を決めたこともありました。もちろん、先輩スタッフにも「こういう話があると思うから」と根回しをしておきました。

さまざまな工夫をしていただいてありがたい限りです。残念ながら、雇用先企業様の中には、一旦採用いただいても定着支援にはなかなか手が回らず、移行支援に依存しがちな企業も一部あるのが現実です。もちろん、私たちも支援を行うのですが、やはりそのような環境ですと、なかなか自立には結びつかず、勤務を継続するのが難しくなってしまう場合が多いです。

支援者様同席での月次面談を設定できるのは、障がい者雇用ならではのメリットだと思います。毎月というのはやや頻繁に感じられるため、つい形式的に済ませてしまう職場もあるかと思いますが、私としては、せっかくやるのであれば意義のあるものにしたいと思い、活用させていただいています。

Q.支援事業所の力を借りるのはどんなときでしょうか?

実は先日、当劇場で勤務する当事者スタッフのパフォーマンスが急に下がってしまったことがありました。そのときは、ご本人に声をかける前に、まずご本人が利用登録されている支援事業所の担当支援員の方に相談しました。LITALICOワークス様もそうだと思いますが、ご本人と支援事業所との距離は職場よりも近く、職場からですと直接的過ぎるような内容を、プロフェッショナルである支援者様からやんわりとご本人に伝えていただくこともできます。また、職場にはあえて知らせていない生活面でのご事情についても、支援者様はある程度把握されているのだと思います。基本的なコミュニケーション方法や指導方法について支援事業所からアドバイスをいただくのはもちろんですが、ときには、支援者様がご本人と職場との間に入っていただくことで、よりセンシティブなやり取りが必要となった際に双方の不安を軽減できます。今後も、継続的に支援事業所のお力を借りたいと思っています。

支援事業所でも、利用者の方が就職した後、月に一回は面談を実施しています。その席では、ご本人から職場ではしづらい話、言い出しにくい話も出てくることがあります。そのスタッフの方のパフォーマンス低下の原因は分かったのですか?

どうも他に気になる求人を見つけてしまったらしく、そのことを考えて上の空になっていたようだ、とのことでした(笑)。その後は落ち着いた様子で、ご本人のことをよく理解されている支援事業所様のありがたみを感じました。

4. アルバイトを通じて経験を積む働いて経験を積み、成長することでキャリアの可能性が広がる

Q.TOHOシネマズでアルバイトからキャリアをスタートすることは、当事者スタッフにとってどのような良い点があるでしょうか?

私たちのゴールは「就職」ではなく「生活を変えていくこと」です。そのためには、必ずしも正社員就労することがベストとは限りません。利用者の中には、就労の経験が全くない方もいらっしゃいますし、アルバイトで過去にうまくいかなかった経験をお持ちの方もいらっしゃいます。そのような人が一般企業に正社員として入社した後、職場になじめず、短期の職歴が増えてしまう、というようなことは避けたいところです。

重要なのは、働く中で少しずつ成功体験を得ることだと思います。アルバイトでの就労経験を通じて、自分で金銭管理を行い、稼いだお金で生活を潤していくというワンステップを、着実に踏み出していけるのは大きな価値だと思います。

私たちとしては、TOHOシネマズでのアルバイト経験をご自身の成長に繋げていただきたいと考えています。いつか当社以外の企業で働くことになるとしても、当社での経験が、ご本人の将来をさらに豊かにするのであれば、私たちにとっても大きなやりがいです。

岐阜で新規障がい者採用を検討したのは、それまで在籍していた当事者スタッフの退職がきっかけだったのですが、その方の退職理由は「別の会社に正社員として就職するから」でした。しかも一般雇用としての採用だったと記憶しています。率直に、すごい成長だなと思います。

本当は、企業としては長く勤務を継続される方が良いはずですよね。卒業してステップアップする方が多くなると、入れ替わりで新規採用活動が必要になって労力も割かれているのだと思います。アルバイトで採用するというスタイルは、当事者それぞれの成長を重視されるという、TOHOシネマズ様ならではの価値観であると感じます。

確かに、せっかく育てた人材が辞めてしまうのは惜しいのですが(笑)、そのような人材を世に送り出せるのであれば、ぜひ送り出していくべきだと思っています。

5. 職場側の変化と今後真剣に取り組むことで、企業も成長する

Q.障がい者雇用に取り組むことは、企業に何をもたらすのでしょうか。

私自身は、TOHOシネマズに入社するまで障がいのある人と接する機会がなかったのですが、とくに、見た目にはほとんど分からないような軽度の方に出会ったのはここが初めてでした。そして、そのような方を知ったことで、いわゆる障がいに限らず「この人は今何かの特性で困っているのかもしれない」という可能性を想像し、「理解しよう」と考えるようになりました。昔の自分なら、「困っている」人のことも「少し変わった人」と思ってしまっていたかもしれない。でも今は、もし「困っている」のだとしたら、そのような人を助けるのは、特別な専門家ではなくむしろ我々の役目だとさえ思います。

こうして障がい者雇用に取り組んできたことが自分の成長にもつながっていると認識しているため、他の社員の皆さんにも「障がい者雇用」を、単に制度のひとつと考えるのではなく、いかに有意義なものにするか、またそれ以外にも色々なことを考えてみてほしいなと思います。TOHOシネマズに入社する前の自分からは想像もつかないことですが(笑)

このように思うようになったのも、岐阜で採用した方の経験で手ごたえを感じられたことが大きいのかもしれません。この方のやる気、バイタリティを消すことなく、ご本人も達成感を得られるように、できることを増やしていく方法を考えたのは本当に貴重な経験でした。

LITALICOワークスでは、障がいのある方に「課題を改善するための訓練」をしていただくつもりはなく、「強みを伸ばし、大切にする」ことを重要視しています。障がい者の一般就労が広がってきた今、就職できればそれでよいという考えではなく、もっと個々人の「強み」や「大切にしたいこと」が雇用に結びついてほしい。そのためには、当事者側がもっと「自分がどのように働きたいか」を伝えられるように支援したいと思っています。それが採用側の気づきとなり、堀越さんのように思ってくださる方が増えるきっかけになるのでは、と思います。

本部採用担当者より

障がい者雇用の促進には、適性を確認しながら採用活動を実施するとともに、入社後の継続的な成長と定着を支えるための仕組み作りが重要だと考えています。一方、それぞれ異なる特性の方をサポートする上で統一的な仕組みを整えたとしても、それを現場でうまく活用するためには、より具体的な手順や知見も必要です。

現場では、社員が支援事業所様や一緒に働く多くのスタッフと密に連携することによって、仕組みを補いつつ、個別の特性を理解しながらご本人の成長をサポートしています。それにより、ご本人の中に自信が芽生え、安心して成長できる環境が整っています。特に、定期的な面談や目標設定を通じた段階的なステップアップによって、当事者の方が配慮を受けながら無理なく働き、かつ劇場の戦力として安定的に活躍されています。さらに、こうした取り組みを通じて成長するのは当事者ばかりでなく、その方々を支える周囲の従業員もまた、新たな視点を持つことで多様性への理解が深まり、成長しています。

障がい者雇用によって得られたこれらの成果は、決してはじめから想定していたものばかりではありません。多様な人材が一緒に働き成長できる場所となったTOHOシネマズで、さらにこの取り組みを発展させていきます。