2023年11月、札幌の繁華街に誕生した『TOHOシネマズすすきの』は、TOHOシネマズ初となる北海道の劇場。現地で募集した100名近いアルバイトスタッフの大半がTOHOシネマズが求める接客のクオリティを知らず、近隣に研修できる当社の劇場もない中で、どのように「TOHOシネマズらしさ」を作り上げていったのか?個性豊かなメンバーが、自らの意思を原動力に、“GOOD MEMORIES”を表現していったプロセスを振り返る。

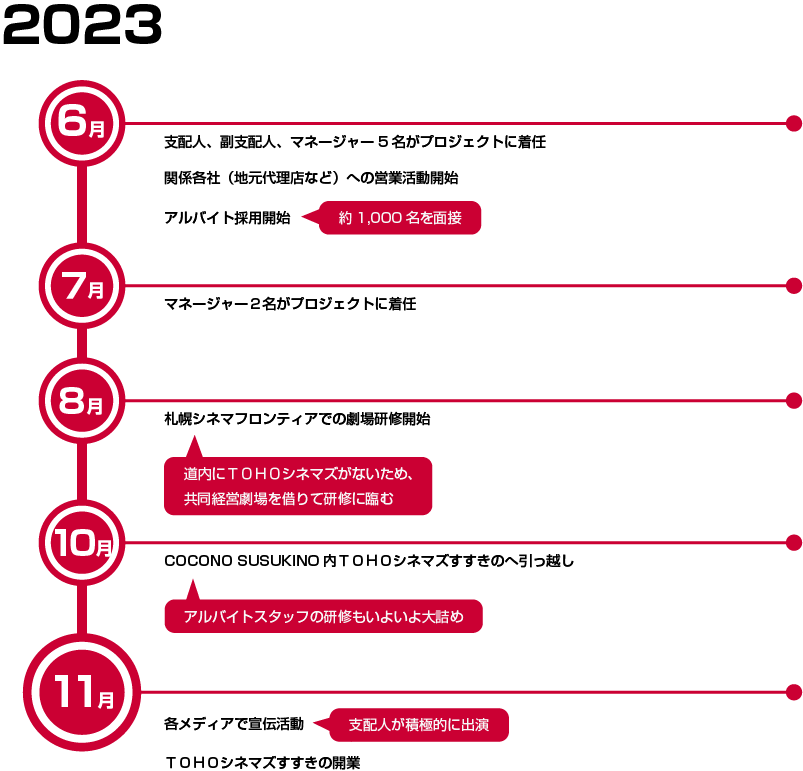

TOHOシネマズすすきのオープンまでの道のり

PROJECT MEMBER

【当プロジェクトにおける役割】

劇場の責任者/副支配人との連携/外部関係者との連携

【当プロジェクトにおける役割】

劇場の体制づくり/本社との連携/マネージャーの研修/アルバイトスタッフの面接

【当プロジェクトにおける役割】

アルバイトスタッフの面接・研修/研修マニュアル作成

【当プロジェクトにおける役割】

アルバイトスタッフの面接・研修

※取材当時のプロフィールです

CHAPTER 1北海道初進出で最先端。精鋭メンバーで「日本一の劇場」を目指す

TOHOシネマズすすきのの新規出店が発表されたとき、北海道出身、かつ札幌にある他社との共同経営劇場で勤務経験もある菅井は「新規出店を担当できる支配人は自分しかいない。自分ならできることがたくさんある」と確信していた。一方、浜松の劇場にいた山野は、同僚と「札幌は美味しいものもありそうだし、(オープンから時間が経って)落ち着いた頃に行ってみたいね」と話していたという。「新規出店の副支配人に指名されたときには、まさか自分が!という感じでした」

対照的な2人が初めて顔を合わせたのは、札幌駅近くに設けられた開店準備室。そこからこのプロジェクトが始まった。

新規出店メンバーが初めて集まった日を「プロジェクトを通じて最も印象深い」と語るのは、自ら志願してプロジェクトに加わったマネージャーの板倉だ。TOHOシネマズ池袋のオープン直後、ヘルプマネージャーを務めた経験のある板倉は、池袋のマネージャーたちが自ら考えながらオペレーションを確立していく様子に「いつかは新規出店に参加し、一から理想の劇場を作ってみたい」と思い、自ら新規出店メンバーに志願したのだ。

集まったマネージャーは、特色ある大規模劇場から来た精鋭ぞろい。「机とパソコンしかないオフィスでしたが、『いよいよ始まるぞ』というワクワク感と、『自分たちで成功に導かなくては』という強い使命感を覚えたものでした」(板倉)

そのような彼らの様子を副支配人の山野は「皆キラキラした表情で、頼もしいメンバーだな」と感じながら見守っていた。

TOHOシネマズすすきのは、最新の設備が詰め込まれた劇場だ。スクリーンではドルビーシネマ、プレミアムシアター、轟音シアターを備え、モバイルチケットも導入される。これを受けて菅井は「ここまでの設備はTOHOシネマズとしても最先端。だったらここ北海道に日本で一番いい劇場を作ろう」と決意。そのために掲げた劇場コンセプトが「プロ意識を持って、あなたの忘れられない最高の思い出をつくれる劇場」というものだ。

「『プロ意識』は、劇場スタッフに『常に接客のプロとしてどう考えるか』を意識してほしいと思って選んだ言葉。『あなた』というのは、『お客様にも働く自分自身にもGOOD MEMORIESを残せるように』との思いを込めました」(菅井)

劇場コンセプトは、新劇場の出店時には必ず設定されるものであり、多くは支配人が副支配人と相談しながら思いを込めて練り上げる。しかし、菅井はコンセプトを決めるにあたり、マネージャーにも意見を聞いた。そのときに板倉が伝えたのは「お客様のために自ら動ける人のいる劇場にしたい」という思い。「大切な人を連れてまた来たいと思えるのはそういう劇場だと思うんです。こうして劇場コンセプトに自分たちの思いも込めてもらったおかげで、より主体的に新規出店に臨むことができました」(板倉)

CHAPTER 2マネージャー自らが方法を考え、副支配人が支える

初顔合わせからオープンまでは約半年、すぐにでもアルバイトスタッフの採用をしなければならない。札幌では20年ぶりの映画館のオープンであったため、多く人の興味を引き、アルバイト応募者は約1000人にものぼったが、板倉たちマネージャーはすべて対面で面接を行った。同時に、新劇場の設備に合わせた研修マニュアルも作成。「徐々に忙しさが増し、開業直前の1か月間は記憶に残らない程の忙しさでした」と板倉は笑う。

そうした状況のさなか、他のマネージャーから少し遅れて着任したのが粟野だ。北海道出身の粟野は、TOHOシネマズすすきのオープンのプレスリリースを見て「このプロジェクトに携わりたい」と転職してきたという経緯の持ち主で、勤務経験は当時勤めていた横浜の劇場のみ。しかし、経験が浅いことへの不安よりも、開業に向けての楽しみの方が大きかったという。「大劇場での経験豊富な他のマネージャーたちを見て『すごいな』とは思いましたが、皆さん新規出店は初めてで、その意味ではスタートラインは同じ。不安より、どんな感じになるのか、何もわからないからこそ楽しみという気持ちでした」(粟野)

粟野も加わってアルバイトスタッフの育成が進むなか、板倉が他劇場との差別化として意識したのは接客。しかし、初進出の北海道では「TOHOシネマズの接客」を知る人はなく、接客の質への意識を共有するのも難しい。そこで、板倉らマネージャー陣が考えたのが、「各セクション(担当ポジション)で個別にスローガンを作る」という方法だった。板倉が担当するフロアセクション(館内のお客様案内や映画館内の宣伝を担うポジション)のスローガンは「アクティブに動く」。スタッフにはこのスローガンをもとに目標を立てて行動してもらい、1日の最後にはどれくらい達成できたかを聞いて、それに対するフィードバックを行った。研修終盤には、約40人のスタッフをグループに分け「どんなセクションにしたいか」をグループごとに発表してもらう場も設定。「自ら考えさせる」育成は「できるだけ任せて本人に気づいてもらいたい。それが成長への近道だから」と考える板倉ならではのやり方だ。「いいところは褒めることも意識していました。そういう成功体験が成長につながりますからね!」(板倉)

一方、粟野が意識していたのは「マニュアル遵守」。一見当たり前にも聞こえるが、そこにはGOOD MEMORIESへの粟野ならではの考え方がある。「映画館には感動的なエピソードがたくさんありますが、実際は、当たり前のことを当たり前にやることがGOOD MEMORIESにつながるんですよね。とくに新店の場合は、100人のスタッフが自己流や見よう見まねでやっていては、GOOD MEMORIESは作れません」(粟野)その代わり、スタッフとの業務以外の「会話」を心がけ、ハードな研修の場では一人ひとりを丁寧にフォローした。「いざというときに大事な報告が上がってくるよう、普段からよく話す」のもまた、粟野の果たした重要な役割だ。

山野が「このマネージャーたちなら安心して任せられる」と感じたのは、各セクションから「スローガン」が出てきたとき。それからはより一層「マネージャーを支える」環境づくりに集中した。

とはいえ「北海道初出店」ならではのハードルは多い。近隣に自社のオフィスがないため、座学研修のためにも場所探しが必要になる。接客研修は共同運営館である札幌シネマフロンティアで行ったが、オープン予定の店舗とは設備が違うため、カウンターでのつり銭の渡し方一つとっても研修時とオープン後では全く違ってしまう。そうした中で山野は、本社と細かく連携を取りつつ研修環境を整えて回り、スタッフのモチベーションが下がらないよう努めた。意識したのは、理念についての丁寧な説明だ。たとえば、身だしなみについても、それがお客様のGOOD MEMORIESを壊さないためであることを伝える。そのうえで「まずはルールに則って行い、おかしいと思うことは一緒に変えていこう」と呼びかけた。

こうして自らもスタッフに積極的に声をかけたのは「偉い人だと思われたくないから」でもある。「支配人も副支配人も対等な『仲間』です。何か作業があれば振ってほしいし、そのために距離感を近くしておきたいんです」(山野)

山野のフォローが自分たちを支えていることを、マネージャーたちも感じていた。「スタッフのシフト作成も全部山野さんがやってくれた。おかげで僕たちがやりたい育成をやりたいタイミングで実施することができたのです」(板倉)

CHAPTER 3支配人は劇場外へ。メディア告知と地域連携のため奔走

副支配人の山野やマネージャーたちがスタッフを育成し、運営体制を整えている間、支配人の菅井は外部とのやりとりに全精力を傾けていた。根底にあったのは「TOHOシネマズを知らない北海道の人に、とにかく知ってもらう必要がある」という強い意識。話題を求めるテレビやラジオから出演依頼が殺到したが、そのすべてについて「断らない」という姿勢を貫いたのも「何としてでも知ってもらいたい」という思いがあったからだった。

「ドルビーシネマの映像はとにかく綺麗だし、轟音シアターの音はとんでもない迫力。そういうことを含め、『今最先端の映画館ってこうなんですよ』ということを知ってもらうためにできる限りの努力をしました」

こうした劇場としての魅力だけでなく「映画館の新しい使い方」についても提案をして回った。「これからの映画館は、映画上映や飲食以外にも売り上げを作っていく必要があります。たとえば劇場が入っているビルの関係者が集まる会場に映画館を使っていただけないか、近隣企業の入社式にはどうかといった提案について、メディアとは別に各企業を回って個別に売り込みを重ねてきました」(菅井)

もう一つ、菅井が積極的に取り組んだのが地域との連携だ。札幌にある既存の2つの映画館とも、敵対するのではなく協力して「北海道の映画人口を増やす」ことを目指し、一緒に行うイベントの企画を持ちかけた。以前札幌で勤めていた頃の人脈を生かし、地域で映画の配給先を調整する代理店に挨拶周りをして試写会の実施も取り付けた。劇場が入居する商業ビルだけでなく、周辺の商業ビルも巻き込んだイベント企画も呼びかけて回った。

「人生で最も忙しい1週間になった」というオープン前後には「ありとあらゆるところから電話がかかってきた」という菅井。そのような姿を「自分にはできない」とリスペクトしていたのが山野だ。「すすきのというと夜の街のイメージがありましたが、『昼も楽しいよ』ということを地域として打ち出そうとしていた。商業施設同士が協力をするイベントなどは難しいはずなのに、そういう関係者とも話し合ってものごとを進める調整力は本当に凄いと思います」(山野)

こうして、山野との役割分担を明確に、「運営については完全に任せていた」という菅井だったが、劇場コンセプトの一つである「プロ意識」の育成については常に気にかけていた。そのために行っていたのが、慌ただしい合間を縫って、スタッフに向けて直接話すこと。2日にわたって座学や挨拶練習などを行う「カンパニーポリシー研修」後には、支配人として話す時間があるのだが、その際にも原稿は用意せず、その時思ったことを話した。「そのほうが人の心を動かせる」と考えたからだ。

そのような菅井にとって最も印象に残った瞬間は、オープン直前、スタッフが最終の接客練習をしているのを見たときのことだ。「全員が本当に素晴らしい笑顔で練習に取り組んでいるところを見て、ちょっと泣いてしまいました。本当にプロ意識を感じたし、そこまで持ってくることができたことにも感動しました」(菅井)

それは、板倉や粟野、彼らマネージャーを支えた山野を含め、菅井が信じて「任せた」仲間のプロ意識の表れでもあった。

CHAPTER 4完成した最高の環境をGOOD MEMORIESにつなげるために

11月30日の劇場オープンの日、中番で出勤したマネージャーの粟野が目にしたのは、オープン記念の限定グッズを求め商業施設の外まで続く長い行列だった。シネマイレージカードの発行を待つ列も飲食カウンターの前まで延びていて、粟野らは急遽もう1台レジを出して対応。「繁忙期でもないのに、こんなに入るとは思わなかった」(粟野)という来場者数に劇場は湧き、本部から駆け付けた社員も総出でお客様を出迎えた。

そうした中で粟野は、自らが指導した高校2年生のスタッフの成長に目を細めていた。「彼女にとってはアルバイト自体が初めてで、私が伝えることがそのスタッフにとっての『接客』になる。だから、言葉やお金の取り扱い、商品の渡し方まで、とにかく細かく教えました。彼女がオープン当日のレジに入り、見違えるほど素晴らしい接客をしているのを見たときは、成長を感じて私も嬉しかったです」(粟野)

支配人の菅井は「劇場内のみんながしっかりやってくれたおかげで、本当に素晴らしい劇場ができた。任せてよかった」と振り返る。板倉はそうしたチームワークの源泉を「一つひとつの積み重ね」だと考えている。「熱意のある人を採用し、セクションごとに目標や思いを伝え、僕たち自身も一貫してやり続ける姿を見せることで、スタッフも同じ方向を向いてついてきてくれたのだと思います」(板倉)

自らの成長を口にするのは粟野だ。「新規出店では『やることが1つ』という日はないし、スタッフのやることは全部自分が代わりにできないといけない。そうした状況で、視野が広がったと感じています。ゼロからスケジュールを組み、スタッフを指導して、自分たちも新しいことを覚えていくやりがいは、それまでには感じたことがなかったものでした」(粟野)

副支配人の山野は過去に本部の運営推進室の立場から新規出店に関わったことがあるが「オープン日を迎えた感動は、やはり劇場の中の人間でないと味わえない」と感じたという。「スタッフと関わる時間が濃く長いからこそ、その成長に感動するんでしょうね。それは、運営推進室で感じた達成感とはまた質の違うものでした」(山野)

今もTOHOシネマズすすきののマネージャーとして働く板倉は、一から劇場を作ったことで身に付いた「日常業務も『こうすればもっとよくなるのでは』と捉え直す視点」を日々業務に活かす努力をしている。粟野は本部の運営推進室に異動。新規出店の経験で広がった視野を武器に、今後は劇場をバックアップする立場に立つ。

山野は別の劇場で支配人となり、若手を中心としたマネージャーの育成に奮闘している。「新規出店は素晴らしい経験。今後はぜひ若い支配人や副支配人にあの経験をしていただき、大きく成長する感覚を味わってほしいと思っています」(山野)

そして菅井は、今もすすきのの支配人として劇場内外を奔走している。当初「こんなに詰め込んで従業員は使いこなせるのか?」と感じた最先端の設備群も、実際に動き出してみると運営しやすく「これが今後の劇場のスタンダードになっていくのだ」と今は感じている。認知度については「まだまだ」としながらも、この劇場ができたことで広がる未来に大きな希望を抱いている。

「GOOD MEMORIESとは、最高の環境で、かつそれをストレスなく楽しめることで生まれるもの。せっかく素晴らしい鑑賞環境が整ったのだから、ここに来ればよい体験ができると感じられるような、また来たくなるようなサービスを提供していくことがますます必要だと思っています。それができる劇場だということをぜひ広く知っていただき、より多くの人にGOOD MEMORIESを提供していきたいですね」(菅井)